李世民

-

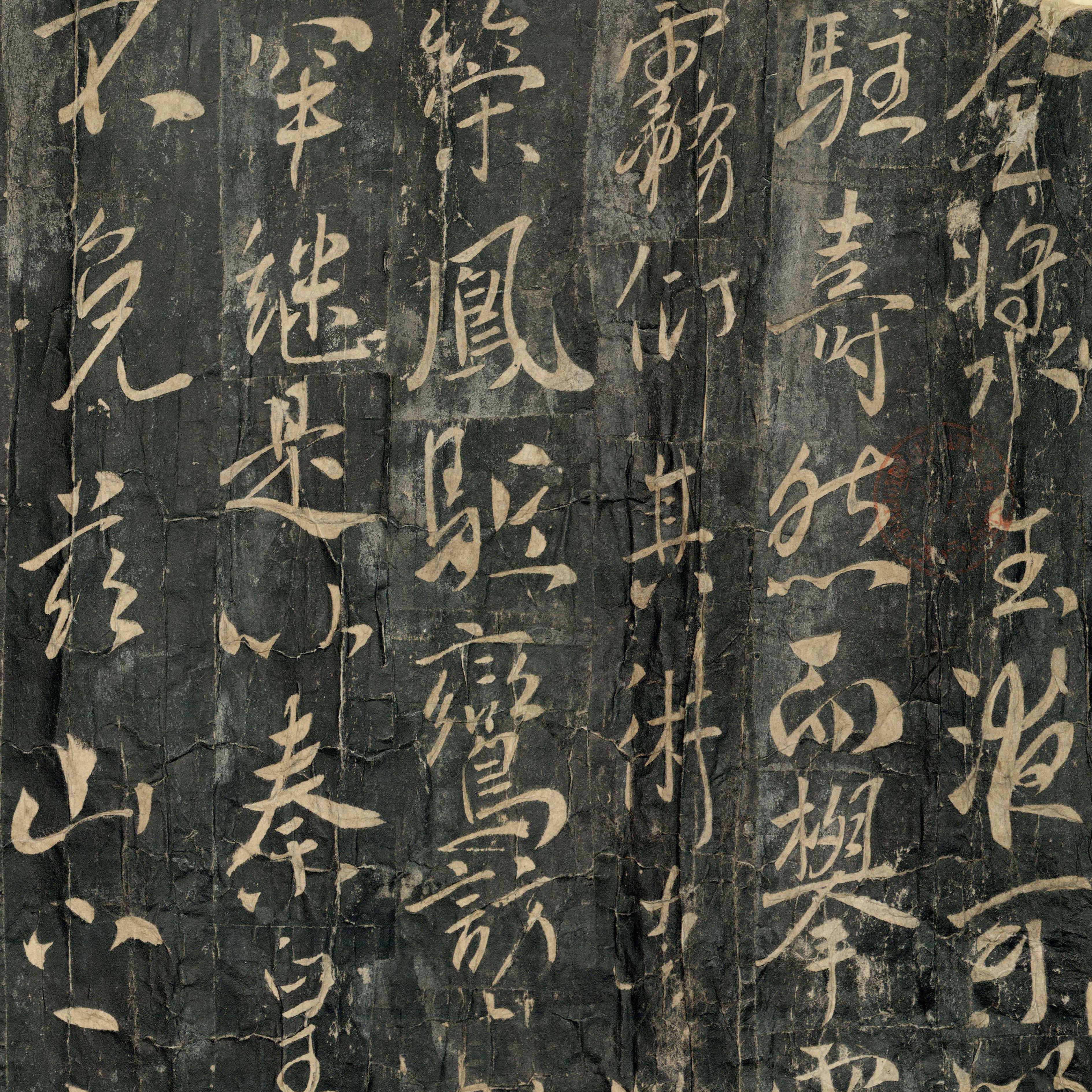

温泉铭

《温泉铭》是唐太宗为骊山温泉撰写的一块行书碑文。此碑立于贞观二十二年《六四八),即唐太宗临死前一年。原石早佚,从记载上看,唐代《温泉铭》原拓不下几十部,尾题“永徽四年(653年)八月三十一日圉谷府果毅(下缺)”墨书一行,证知确为唐初物。后来原拓失传,清光绪二十六年(公元1900年),道士王圆箓于甘肃莫高窟第一十六窟发现藏经洞(今编号为第一十七窟),里头就有三件唐拓本藏敦煌石室,其一为唐太宗行书《温泉铭》,残存五十行,另两件为欧阳询《化度寺碑》和柳公权《金刚经》,也是残本。可惜这三件东西现在都不在国内,《温泉铭》、《金刚经》及《化度寺》之前两页,早被伯希和劫往法国,今藏巴黎国立图书馆,《化度寺》的后十页被斯坦因先于伯希和劫往英国,今藏伦敦大英博物馆。

《温泉铭》书风激越跌宕,字势多奇拗。俞复在帖后跋云:“伯施(虞世南),信本(欧阳询)、登善(褚遂良)诸人,各出其奇,各诣其极,但以视此本,则于书法上,固当北面称臣耳。”对其评价极高。此碑书风不同于初唐四家的平稳和顺,而有王献之的欹侧奔放。有人认为太宗书法在大王和小王之间,但从作品看似更多地得之于王献之。然而,出于帝王的威严,他对王献之却极为不恭,曾云:“观其字势,疏瘦如隆冬之枯树;览其笔踪,拘束若严家之饿隶。”他讥讽小王之动机,后被宋米芾窥破,米芾《书史》中说得很清楚:“太宗力学右军不能至,复学虞行书,欲上攀右军,故大骂子敬”。唐太宗扬大王抑小王,曾影响了初唐的书坛,直至孙过庭《书谱》亦据此论。这一过错,一方面因抑制使激厉、奔放一路的书风暂时隐匿,另一方面也使志气平和的大王书风逐渐抹上了宫庭色彩,而渐失光辉。